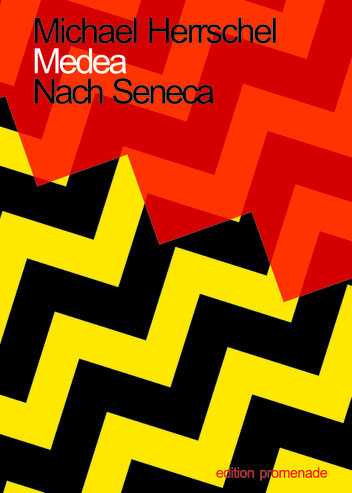

>Römisches Finale - Medea Fragment: Mit diesem Konzert plus Buchpräsentation am 17. Juli 2025 um 20:00 Uhr im Kulturforum Fürth hebt der Komponistinnensommer einen Schatz der Antike. Zur Musik von Yulim Kim verwandelt Michael Herrschel ein 2000 Jahre altes lateinisches Drama in einen modernen Theatertext: >Medea. Nach Seneca erscheint pünktlich zum Konzert bei Edition Promenade. Detaillierte Informationen zur Musik von Yulim Kim gibt es live im Konzert. Näheres zum Text verrät Michael Herrschel hier im Vorab-Interview: Was ist das Überraschende an diesem Stück, warum war es vergessen - und was macht es heute so aktuell?

Wenn man den Namen Seneca hört, denkt man erstmal an stoische Philosophie und nicht an Rachetragödien…

MH Ja, das ist der Clou: Seneca war eben nicht nur der Philosoph der Gelassenheit und Selbstbeherrschung. Sondern gleichzeitig ein Dramatiker, der in seinen Theaterstücken quasi das Gegenteil auslebt und krasse Emotionen entfesselt. Für Shakespeare war er ein Vorbild. Genauso für deutsche Barockdramatiker wie Gryphius.

Trotzdem bricht später die Rezeption in deutschsprachigen Raum fast völlig ab. Warum?

MH Das hängt mit der deutschen Klassik zusammen, vor allem mit August Wilhelm Schlegel. Der mochte die griechischen Theaterstücke aus der Antike und hatte Vorurteile gegen die römischen, besonders gegen Seneca. Dessen Sprache war ihm zu maßlos, zu wild, zu ungezügelt. Seneca blieb danach quasi tabu fürs deutschsprachige Theater. Irgendwann hatte man ihn einfach vergessen. Daran änderte sich auch nach 1945 erstmal nichts.

War das überall so?

MH Nein. In Frankreich war er bei experimentierfreudigen Theaterleuten beliebt. Da gab es eine richtige Renaissance: Antonin Artaud hat Seneca bewundert und als Impulsgeber gesehen für ein modernes, wildes Theater, das die übermächtigen Idole der Klassik hinter sich lässt und neue Wege geht. Jean Vauthier hat in den 1960er Jahren „Medea“ in modernes Französisch übertragen. Das Stück war ein Riesenerfolg in Paris und Avignon, mit Maria Casarès in der Titelrolle.

Wie bist du selber auf Senecas „Medea“ gestoßen?

MH Meine erste Begegnung war im Studium. Als ich in München die Theaterakademie besuchte, hörte ich parallel an der Universität Vorlesungen von Wilfried Stroh. Es war fantastisch, wie der mit flammenden Worten und in fließendem Latein Werbung für den Dramatiker Seneca machte! Das, und besonders „Medea“, hat sich mir ins Gedächtnis eingebrannt. Viele Jahre später wollte ich dann wissen: Was gibt es eigentlich an modernen Übersetzungen fürs Theater? Und ich war überrascht zu sehen: Es gibt nur Schulübersetzungen, die den sprachlichen Konventionen der Zeit um 1800 verpflichtet sind. Aber ich wollte einen Theatertext für Stimmen und Ohren von heute. Also habe ich mich selber an die Arbeit gemacht.

Du bist komplett aufs lateinische Original zurückgegangen und hast es in moderne Sprache übertragen. Dadurch hast du Bilder und Situationen freigelegt, die unheimlich aktuell und brisant wirken. Kannst du Beispiele nennen?

MH Medea analysiert schonungslos ihre eigenen Gefühle. Ihre Wut, ihre Trauer, ihre wahnsinnige Liebe. Sie spricht aus, was andere unterdrücken – und entlarvt die Scheinheiligkeit ihrer ach so anständigen Umgebung. Ihr Sarkasmus hat etwas Befreiendes. Ihr Hass ist – um Şeyda Kurt zu zitieren – „ein widerständiges Gefühl“. Medea sagt es dem König ins Gesicht: Du gibst mir keine Chance. Ich kann machen was ich will, du wirst mich immer anders behandeln als andere, nur weil ich eine Ausländerin bin.

Medea wird im Stück von einem Chor patriotischer Bürger beschimpft…

MH Ja, es klingt völlig verrückt, was Seneca da vorweg nimmt. Er lässt Leute aufmarschieren, die rufen: Früher war alles besser, als die Grenzen zu waren und jeder auf seiner angestammten Scholle blieb. Und dann zeigen sie mit dem Finger auf Medea und sagen: Die Flüchtlingsfrau da, die bringt Unglück, die muss weg. Und es ist klar, dass sie da ihre Faust ballt.

Fremdenfeindliche Sprechchöre und eine Frau, die sich dagegen wehrt – das schreit danach, heute gehört zu werden.

MH Ja, Medeas Gefühle treffen ins Herz. Und gleichzeitig will sie zu allen auf Distanz bleiben. Aus Selbstschutz. Wenn wir mit ihr sympathisieren, wird sie uns mit dem, was sie sagt und tut, trotzdem verstören. Sie ist eine mythische Figur. Von einem Moment auf den anderen kann sie von realistischer Sprache zu archaischen Zauberritualen wechseln. Manchmal kombiniert sie sogar beides.

Wo passiert das?

MH Gleich am Anfang: Da gibt es ein bombastisches Fest für Medeas Ex-Mann – er steigt gesellschaftlich auf, indem er die Königstochter heiratet, und alle staatstragenden Gottheiten werden lautstark angebetet. Medea wird speiübel. Sie startet eine Gegenaktion und beschwört alle Gottheiten und Dämonen der Unterwelt, um dem Fest den Garaus zu machen.

Das ist nicht ihre einzige Beschwörungsszene im Stück…

MH Nein, Medea steigert sich enorm bis zum Schluss, wo sie die ganze Totenwelt wachruft und fordert: ewig Verdammte müssen befreit werden. Aber nicht aus Gnade und von oben herab. Medea will ausgleichende Gerechtigkeit.

„Never Stop Being Angry“ könnte Medeas Devise sein. Und genauso heißt der erste Titel im Soundtrack zum Livehörspiel „Medea Fragment“, das du mit der Komponistin Yulim Kim geschaffen hast, basierend auf deinem Medea-Buch. Die Aufführung von „Medea Fragment“ ist mit der Buchvorstellung kombiniert: am 17. Juli um 20:00 Uhr im Kleinen Saal des Kulturforums Fürth, zum Abschluss des Komponistinnensommers 2025.

MH Ich freue mich sehr darauf und bin glücklich über diese Doppel-Premiere. Die Musik von Yulim ist ganz stark. Genauso alle, die mitspielen: Izabella Effenberg, Felicitas Gätzschmann, Caroline Hausen und Sirka Schwartz-Uppendieck. Nicht verpassen!

>Römisches Finale - Medea Fragment: Karten online